Genuíno, meu rico primo Genuíno

*******************************************

Quase na curva da estrada, ali no PALMO do GATO, entre as duas companhias, a de CIMA e a de BAIXO, isto é a meio da freguesia de S. JOÃO, num dia de inverno, 9 de Dezembro de 1950, ano Mariano, nasce este meu primo que agora vos apresento.Genuíno é o segundo filho, o primeiro do sexo masculino, de Maria da Conceição Goulart Madruga que casou aos 17 anos com Alexandre do Amaral Madruga, irmão de meu Pai.

A nossa avó paterna morreu de parto do 8º filho e dividiram seus filhos entre os parentes de S. João e das Bandeiras. Foi um castigo para aqueles meninos, que cresceram e se formaram a partir de todas as dores e saudades que a Vida lhes enviou. Foram forjados com uma têmpera de aço!

Tio Alexandre e meu Pai eram... tão próximos -13 meses de diferença de idades!!! (era vê-los já idosos ao lado um do outro fazendo coisas em conjunto e não falavam. Não precisavam de falar, tão unidos eles eram). Casaram no mesmo ano de 1943.

...e a vida deu as voltas que tinha de dar...

Genuíno era um menino rebitez. Louro, magrito e rijo, cheio de certezas, tão engraçado que ele era! E levava sempre a sua avante. Era como ele queria. Mas ele era esperto, muito esperto: sabia sempre o que queria e como queria. Nunca exigiu impossíveis. Tinha a noção exacta do que exigia. Deixava-nos andar no seu triciclo em troca sempre de algo. Se não houvesse troca que lhe agradasse, de certeza não emprestaria o seu triciclo.

...e isto com 5 anos de idade!!!

Desde cedo se evidenciaram nele as competências para o arrojo e aventura calculada. O medo nunca se gerou naquela cabeça de rapaz do Pico, que acima de tudo tinha que experimentar, para tirar conclusões. Foi assim que, numa das suas experiências, rebentou uma garrafa de gás... que não teve conclusões desastrosas, sabe-se lá porquê!

Porque era preciso estudar (!), dei-lhe explicações de Geometria Descritiva. Tinha um talento especial para as noções da geometria no espaço.

Apesar de toda a sua capacidade e inteligência, num dia de primavera de 1969, Genuíno diz-me: “Margarida, não vale a pena dares-me mais explicações. Vou desistir de estudar. VOU DEDICAR-ME À PESCA!!!”.

Acabara de fazer 18 anos!

Na sua primeira viagem à volta do mundo, Genuíno foi à procura de si mesmo, dos seus desafios, das suas capacidades que ele sempre quer ilimitadas, porque não há limites para os seus próprios desafios e também à descoberta de tantos e tantas coisas que o mar seu companheiro lhe foi presenteando.

Nesta segunda viagem ele quis levar as nossas ilhas em peregrinação, nesta circum-navegação, levando já outros compromissos a que ele se propôs. Como se ele fosse em procissão levando o “Santo Graal”, apesar de só, nunca deixou de cumprir o paradigma do sonho de Portugal: cumprir o Mar, cumprir Portugal, “dar novos mundos ao mundo”, cumprir o V IMPÉRIO que Fernando Pessoa sonhou e apregoou como o grande FADO, como o DESTINO SAGRADO e extraordinário deste nosso PORTUGAL. Genuíno foi cumprir o grande sonho de qualquer Português, que se revê nesta façanha. E Genuíno cumpriu.

Como qualquer HOMEM de BRAVURA, quando as coisas não correm de feição é que se percebe a sua CORAGEM, TÊMPERA, ESTOICISMO e RENÚNCIA a facilidades. Ele enfrenta a adversidade com uma TENACIDADE e DIGNIDADE próprias apenas de GENTE ILUMINADA, de gente de “antes quebrar que torcer”. Não é fácil para ele esta adversidade quase no fim da jornada, quando já sentia “areias de Portugal”... E não cumprir uma promessa (chegar pelo “Espírito Santo”) é uma desolação. A PALAVRA é para cumprir, doa a quem doer. Mas ele não se resignou, continua batalhando. Ele quer chegar, ele tem que chegar! Ele é naturalmente um sobrevivente de todas as tempestades que a vida lhe enviou. Ele é da estirpe dos heróis!

Este é que é o meu rico primo Genuíno, neto de meu Avô.

Margarida de Bem Madruga

Horta, Maio de 2009

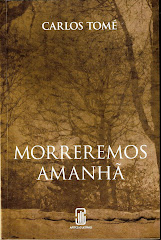

A Câmara de Vila do Conde está a recuperar e abrirá ao público brevemente a Casa onde, durante dez anos, viveu o poeta.

O imóvel, que tinha sido alvo de uma intervenção que o descaracterizou, teve de ser demolido e reconstruído para se aproximar, o mais possível, ao que era no tempo de Anthero.

.jpg)