Quem se esquecesse de lhe olhar para a alma, concluiria, sem esforço, que Joe Sylvia era um homem feliz. Aquele porte, de asseio e de compostura displicentes, mostrava um homem idoso que teimava em fazer emergir uns restos patinados de juventude: os olhos claros derramando um brilho visível, uma boca generosa com lábios a guardar a prótese dentária, cabelos a luzir de brancura que disfarçavam uma calvície mal gerida e um vestir de tonalidades assumidamente solares. Quem se não esquecesse de lhe olhar para a alma…, ou para a sua postura, aos fins de tarde, sentado na sua cadeira de rodas, olhando, através da janela larga do quarto, a paisagem possível da cidade, não concluiria estar diante de um homem idoso feliz. Bastava observá-lo quando tocado por dores crepusculares que lhe vinham da alma, que paravam inevitavelmente na garganta, que o sufocavam com minúcia até lhe alterarem a humidade dos olhos, a contracção dos lábios, o tremor das mãos.

A janela oferecia, a Joe Sylvia, uma paisagem fabricada pelos homens. Os edifícios sucediam-se na sua arquitectura angular, simples, porventura monótona e desenxabida, as cores uniformizadas, ditadas pela predominância de uma luz destemperada, viva, quente, ou por cinzentos sujos, frios, saídos de nevoeiros mortais. Desenhadas a esquadro, as ruas suportavam um tráfego ainda comezinho, sem a quantidade e a velocidade que martirizavam as grandes cidades e que distavam duas, três e mais horas de loucura por estradas de fazer perder de vista e que a polícia zelosamente controlava. Os ostensivos anúncios luminosos pareciam cabeças suspensas em enormes paus de fibrocimento. Daquela janela, ele partia para as ruas sossegadas, vendo as casas com os seus jardins cuidados, lavadas de tinta, cortinas bordadas nas janelas, árvores redondas moldadas desde o crescer, o stop, a outra rua que faz chegar ao Tower Square mexicanizado a cor de pêssego e com a sua torre de menagem com relógio – uma espécie de bife com batatas fritas e ovo a cavalo – torre em louvor de Angra do Heroísmo, sita numa pequena ilha dos Açores, de nome Terceira, de onde ele viera, sem olfacto suficiente para entender tal monumento, apesar de vulgar e prático. Aí, se plantou um centro comercial, que não pegou com a apregoada pujança californiana, apesar das boas intenções. Mas, dali, podia partir-se para o resto da cidade, saindo dos seus limites, tocando Visalia, Tipton, Hanford, onde os ranchos se espalham grandes e circunspectos como as fortunas. Era este ar pacato e provinciano que permitia a Tulare sobreviver, sem recorrer a arranha-céus nem a subterrâneos – um espaço onde o sol ainda gostava de pousar os olhos.

Da janela daquele quarto, Joe Sylvia observava Tulare da sua memória, centrada no Vale de San Joaquin da imensa Califórnia. Porém, já nada tinha a ver com a cidade que encontrara há quarenta anos atrás, que procurava desfazer-se do seu desenho rústico primacial, ruralizada até ao âmago e, por isso, pronta a ruir. Chamavam-lhe o town (“o tão”, continuava ele a dizer): as casas de madeira, quase geminadas, com suas pequenas lojas de miudezas – um comércio imberbe ao pé das grandes “estôas”, a que nem a agência do Bank of America dera mais prestígio. Todos se conheciam. Quem comprava a pronto era sinal de abastança. Quem pedia fiado era o óbvio. Conversava-se na rua sacudindo pó e moscas. Havia cavalos atrelados a carroças. Foguetes a filarmónica saudaram a chegada do primeiro automóvel. Depressa o alcatrão veio atapetar as estradas e, com ele, chegaram tractores, máquinas para sementeiras e safras e mais automóveis. Apostava-se nas vacas, em plantações de árvores de fruta, em sementeiras de cereais. Desse tempo, pouco aquém do cowboiano, restavam relatos e fotografias a preto e branco, arquivados num museu de minudências obsoletas. Mesmo agora, as coisas continuavam a acontecer a um ritmo que o seu estar ali sentado quase podia acompanhar. Por isso, da janela daquele quarto, só as palmeiras o atraíam com o seu penteado selvagem, ondulante e verde. Quando a enfermeira-assistente fazia descer as persianas, ele ficava-se pelas cores dos poentes que caíam sobre as casas e as árvores, transformando-as em silhuetas fantásticas, riscadas pelos faróis e pelos ruídos do tráfego, dormente como um fole de gaita, incapaz de se lembrar onde deixara os óculos de ler o presente ou o controle remoto da televisão do seu quotidiano desenhado. Se lhe perguntassem como se chamava, mesmo assim, responderia: “José Silva”. E logo acrescentaria: “Excuse me! Joe Sylvia!”, abanando a mão e sorrindo vagamente pela língua materna perdida.

Da janela daquele quarto, Joe Sylvia observava Tulare da sua memória, centrada no Vale de San Joaquin da imensa Califórnia. Porém, já nada tinha a ver com a cidade que encontrara há quarenta anos atrás, que procurava desfazer-se do seu desenho rústico primacial, ruralizada até ao âmago e, por isso, pronta a ruir. Chamavam-lhe o town (“o tão”, continuava ele a dizer): as casas de madeira, quase geminadas, com suas pequenas lojas de miudezas – um comércio imberbe ao pé das grandes “estôas”, a que nem a agência do Bank of America dera mais prestígio. Todos se conheciam. Quem comprava a pronto era sinal de abastança. Quem pedia fiado era o óbvio. Conversava-se na rua sacudindo pó e moscas. Havia cavalos atrelados a carroças. Foguetes a filarmónica saudaram a chegada do primeiro automóvel. Depressa o alcatrão veio atapetar as estradas e, com ele, chegaram tractores, máquinas para sementeiras e safras e mais automóveis. Apostava-se nas vacas, em plantações de árvores de fruta, em sementeiras de cereais. Desse tempo, pouco aquém do cowboiano, restavam relatos e fotografias a preto e branco, arquivados num museu de minudências obsoletas. Mesmo agora, as coisas continuavam a acontecer a um ritmo que o seu estar ali sentado quase podia acompanhar. Por isso, da janela daquele quarto, só as palmeiras o atraíam com o seu penteado selvagem, ondulante e verde. Quando a enfermeira-assistente fazia descer as persianas, ele ficava-se pelas cores dos poentes que caíam sobre as casas e as árvores, transformando-as em silhuetas fantásticas, riscadas pelos faróis e pelos ruídos do tráfego, dormente como um fole de gaita, incapaz de se lembrar onde deixara os óculos de ler o presente ou o controle remoto da televisão do seu quotidiano desenhado. Se lhe perguntassem como se chamava, mesmo assim, responderia: “José Silva”. E logo acrescentaria: “Excuse me! Joe Sylvia!”, abanando a mão e sorrindo vagamente pela língua materna perdida.

Joe Sylvia transformara-se numa espécie de memória cristalizada que, às vezes, se estilhaçava por explosão, fazendo emergir passados das gavetas mais recônditas da alma para, pouco depois, o íman, que o peso da idade, testicularmente, lhe depositou, rechamar os mil pedacinhos de cristal, formando uma tampa de escuridões rasuradas. Os seus oitenta e dois anos, empilhados por um disfarçado desprezo pela morte, deixavam-no tocar a meta onde a lucidez acaba e o indefinido começa, tudo fechado naquele quarto de trinta metros quadrados, com a sua janela larga disposta sobre a cidade.

Há quatro anos viera para aquele quarto como se entrasse, voluntariamente, no jazigo da família. Isso mesmo pensou sem receios nem rancores de maior. Sabia que o seu fim era uma questão de corrosão final e já não tinha paciência para sentir piedade de si próprio. A morte estava-lhe tão próxima que a podia cumprimentar de beijo. Para tanto, bastava haver vontade ou qualquer momento de menor preguiça. Apercebia-se também das fugas da sua sanidade mental, construindo objectivos fictícios para medir a duração e a densidade dessas fugas. Fizera o mesmo com as emoções das pernas, perscrutando-lhes a ferrugem das dobradiças, sentindo-a invadir, de forma incontrolável, as articulações que comandam os movimentos. E deu por si a decifrar-se como general que perde, sub-repticiamente, o comando das operações, recorrendo à bengala dos seus oficiais até ao abandono que o transportou, para fora do campo de batalha, sentado numa cadeira de rodas. Incomodava-o tamanha dependência. Não por causa das liberdades perdidas, mas por um sentido de desfeita imerecida que a vida lhe pregara. O médico costumava inglesar com a enfermeira-assistente em pulverização dos ossos. Isso queria dizer morte à vista e, sobretudo, um sofrimento capaz de provocar obscenidades. “Anda cá, minha tonta! De que é que estás à espera?” E, assim, se aliviava do seu estado de idoso, privilegiadamente internado num asilo de ricos. Iria morrer fora de casa como um cão que paga para ter dono. Por isso, não se livraria de funeral a preceito, programado a rigor, da maquilhagem às flores, passando pelo fato, pela urna, pelo rosário, pelo padre, pela sepultura, com lápide balizadora das únicas datas a que um vivente tem direito: a do nascer e a do morrer. Isto incomodava-o mais que a solidão, incarnada visceralmente, mas destituída de rosto identificável. Naquele anoitecer quente e seco, interrogava-se sobre que pecado antigo o sujeitava a tamanho castigo.

“Se morresse na minha ilha…” Joe Sylvia pensava na morte ditosa dos pais, embora roesse o remorso da ausência. Mas, na ilha, era outro o morrer – mais pobre, sem dúvida -, mas com direito a lágrimas sentidas, salgadas de saudades novas que só desvaneceriam com o decorrer do tempo.

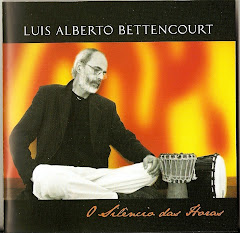

Álamo Oliveira, já não gosto de CHOCOLATES

.jpg)

5 comentários:

Não conhecia, obrigado Elisabete. Um naco de texto definitivo, sobre a vida, a morte, e as nossas raízes.

João Coelho

Faço minhas as palavras do João.

Muito bonito!

O livro é bastante bom. Vale a pena ser lido. E o autor também.

Eu conheci Álamo Oliveira do tempo do grupo de teatro "O Alpendre", fundado por ele na ilha Terceira. Depois perdi-lhe o rasto. Aliás, já é tradicional a dificuldade em encontrar obras de autores dos Açores aqui; a última Feira do Livro, em Lisboa, tinha um "stand" do Instituto de Cultura do arquipélago (não recordo a designação exacta), fui lá de propósito, não encontrei o que queria: "30 Crónicas" do E.Jorge Botelho e um outro de Tomás Borba Vieira..Perguntei e percebi que o Instituto trouxera apenas trabalhos por si editados. Não entendo porque não é possível trazer a Lisboa uma iniciativa conjunta, patrocinada pelo tal Instituto..Mistérios da insularidade.

Aqui, na Feira do Livro do Porto, só encontrei um pavilhão da Madeira. E lá estava um grosso volume do Saudades da Terra, de Gaspar Frutuoso, mas só da parte em que fala do Arquipélago da Madeira...

Claro que o Antero está lá sempre. Nem poderia deixar de ser assim. É pena é não estarem lá outros dos muitos escritores açorianos que merecem.

P.S. Não quero dizer que não estivessem lá representados mais escritores açorianos. Mas não há a promoção necessária.

Enviar um comentário